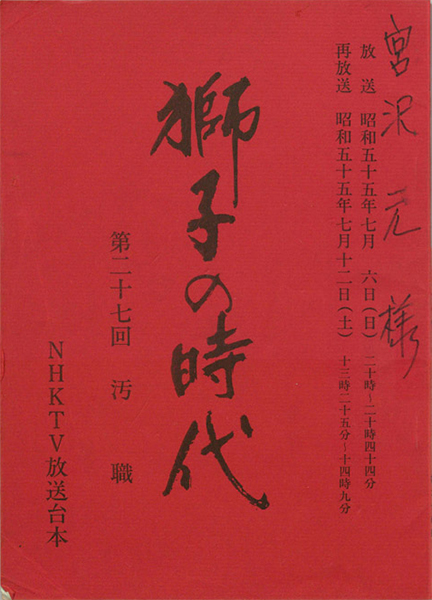

大河ドラマ「獅子の時代」

- 作品No

- ST-00242

- 放送年

- 1980年

- 放送系列/制作局

- NHK

- 脚本家

-

山田太一

- 単発/連続

- 連続

- 受賞歴

- ギャラクシー選奨(大竹しのぶ)

- 作品紹介

- 大河ドラマ初のオリジナル脚本。日本の近代化の光と影を、会津と薩摩の下級武士を通して語る。1867年(慶應3年)。パリ万国博覧会で会津藩士・平沼銑次と薩摩藩士・刈谷嘉顕が知り合って西欧の文化、文明に触発される。しかし帰国後は敵味方に別れ、平沼は会津戦争、函館戦争に敗れて、青森・下北半島から鹿児島(西南戦争)へと全国を転々とし、最後は秩父困民党の蜂起にも立ち会う。しかしその逃亡生活は、野性人・平沼が肌で知った自由、平等を武骨に貫き通すものでもあった。一方、理想家肌の刈谷は会津戦争後は新政府の官吏となり、大久保利通の下で警察制度などを整備する。そして西南戦争後は野に下り憲法草案づくりに取り組むなど、愚直なまでに近代化の理想に殉じる。

大河ドラマの多くは歴史的に知られた武将を主人公とする。しかしこれは名もなき下級武士とその家族、さらには農民や町人の思いを通して幕末から明治への動乱を語り続ける。たとえば平沼銑次の妹・千代は戦火が消えた後、「お国のためじゃ」と言う新政府軍の刈谷嘉顕に、「憎くもなくて、なしてあんなに人を殺し、家を焼き・・・意味はわかんねえけど、なさったことはわかっておりやす!」と言い返す。歴史的動乱のなかに家族愛や恋を描きつつ、その家族に理屈ではない思いを吐露させ、農民の寡黙や町人の短い一言にそれを重ねる。そしてそれをいつも薄暗いあばら屋のなかに聴かせる。そういった作劇が山田太一ならではの草の根・大河ドラマを成就させている。

- タグ

-

検索結果一覧に戻る